配资炒股入门:介休这些村名的来由

1.崇贤村

秦王李世民讨伐刘武周时,从山西南部一直北上,经霍县、灵石,过雀鼠谷,直到介休境内,曾驻兵于介休城东南五里的窑子头村。后来为了纪念他的功绩,便在村里修建了一座寺庙,即“秦王庙”,庙里还栽了一棵木瓜树。后与郭有道祠的槐树、西欢柏树岭的古柏合称“秦柏、汉槐、唐木瓜”,同时,看到李世民任人唯贤,赏罚严明,就把村名改为“崇贤村”。

2、南北村

现南、北村原统名孙畅堡,又以方位分别俗称为南村和北村据传,唐代名医孙思邈(道号孙畅道人)曾引医于此,村民感其恩德,取名孙畅堡。

3、大褚屯

原名褚屯,据传唐朝初期,大臣、书法家褚遂良随太宗李世民来介,曾停息于此,故得名。村中原有曾有褚亲笔撰碑文传世,惜失。

4、长寿村

据传,唐太宗游幸绵山,行至一山村,见百岁老人鹤发童颜,相迎而来,不由赞曰:“真长寿之人也。旧时,皇帝贵为金口玉言,村人便以长寿作为村名。

5、马堡村

据传,唐太宗李世民游幸绵山,路径此地,曾在村西土地庙前拴马休息,故名为马堡。

6、东、西欢

两村原名凤凰村。据传,唐太宗李世民游幸绵山路经此地,村民闻讯,欢天喜地。此后,居道东的村子便改名为东欢,道西的村子便改名为西欢。

7、西刘屯

据传,隋末唐初,刘武周曾屯兵于此,村居县城之西,因称西刘屯。介休城东也有村子名为东刘屯,疑是汉高祖刘帮北征燕代行军所曾居之处。

8、新寨

原系桑儿峪七庄之一,解放后分治。嘉庆版《介休县志》中记载,唐武德二年,秦王追宋金刚至雀鼠谷,王令李世绩、程咬金,秦叔宝为北军,先在西面山上立寨,后移屯于此,故后名新寨。

9、张兰

据《山西地名录》,张兰古名张难,明清时称张南镇,位于介休城东四十里。唐太宗败宋金刚于介休,追至张难堡,即此地。后因难与南谐音,改称张兰。

10、大安

该村原名为牛家庄,本以姓氏得名。初,村人常打架斗殴,讼事不休,后又红又专官方调处,才得以和睦相处,改名为大安。另据传:程咬金曾在此屯兵,劫夺尉迟敬德粮草。大安读音为DAI’AN,意即大王安兵之处。

11、东、西内封

据传东西内封,原名为东、西旺村,后因庙更名。据乾隆版《介休县志》载,唐太宗讨刘武周,粮运弗继,有耕女馈浊酒,脱粟饭数日。太宗即位后访诸境内,不得此人。贞观十五年,敕封助国圣母,建庙以祀。两村乃改名为东、西内封。

12、西南靳屯

在东西内封附近,早年村民以靳姓居多。据传隋末唐初,李世民大战刘武周时,曾在此屯粮,故得此名。村南垣上,曾建有秦王塔。

13、郭家村

据民国版《介休县志》载,郭家村为东汉末年郭有道故里,北关华岩寺即其故宅。先生曾馆于郡城,备高望重,名冠乡里,村人为感念其德,取村名为郭家村。

14、下李候

原名下岭后,传汉代李陵卒于塞外,单于送递陵尸于长安,至此马不前行,遂葬于此地。宋于禧二年,乡民因墓建庙。村民亦随更名为下李候。

15、樊王

该村与樊王沟仅一沟之隔,原统称为“前樊王”。据传,汉高祖刘邦曾率武将樊哙、张良北征,驻兵于此地。据乾隆版《介休县志》:樊王庙在樊王村,祀樊哙。”

16、连福

原名焦寺,西汉时樊哙在村北“三教寺”火烧盗匪,为民除患。明朝年间,栖凤堡(属焦寺村的一部分,今名庆丰堡)有人在外官做到布政司,回乡后即大兴土木,修建寺院并改村名为“连福”。时至今日,乡间仍习惯以焦寺称之。

17、张良

旧称“银星寨”。据嘉庆版介休县志载:狐歧山半有洞,久为狐穴,日夜为祟,居民莫能制。时张良入关道绵上,居民以狐患告良。良即临洞视之,狐敛迹不敢出。良去,祟如故。民复追及良,请绝后患。良曰:吾奉汉命,不能久居于此,狐既畏吾,即以吾为村名也可。民如其言,呼为张良村,患遂息。

18、东西大期

明末清初,清军入关,建立王朝。旗人居于此地,自称为大旗。期与旗谐音,后流传为东大期,西大期。

19、关子岭

该村位于山头,旧时为防盗匪作乱,曾设关扼守,故得名。乾隆版《介休县志》载:“关子岭在县东南六十里,与沁源接界。茂林峻岭,地僻人稀,盗贼出没。明洪武五年曾设巡检防缉,天启五年裁。”

20、仙台

旧时称临川村,因所处地形而得名,后更名为“仙台”。据传,早年该村有一挑夫颇懂医术,行医裕民,一日坐化于桶担之上,村民感其恩德,于本村高处一土台上塑肉身泥像,建小庙祀之。仙台一名疑由此而得。

21、保和

据小靳东岳庙碑文记载,该村原名豹虎,因西门口有石豹石虎各一而得名。后村民忌讳豹虎之凶,更名为保和,取和睦共处之意。乡间土语,豹虎与保和近音。

22、师屯南、师屯北

原统称为师屯。据传义棠为古战场,是屯兵之所。师者,兵也。光绪年间被洪水截为两半,根据方位,居北者为师屯北,居南者为师屯南。

23、田村

北宋农民起义领袖田虎曾在此地住宿,并向村民传授武艺,村民因念其情,以其名为村名。

24、义棠

村近汾河,原为泥潭沼泽之地,后疏通河道,泥潭涸干,聚民成村。义棠与泥潭谐音。另传,宋初兴时,赵匡胤、郑恩、柴世宗曾行军于此,摆海棠花结义为兄弟,因而得名。

25、东西杨屯

据介休县志载:隋开皇四年,杨素帅师讨王谅,引奇兵自霍山缘崖而进。谅所部介休刺史梁修罗屯介休,闻素至,惧,弃城走。汉王谅以赵子开败于高壁(即韩信岭)大惧,自将众十万据杨素于蒿泽(即邬城泊)。据传杨素曾驻兵于此一带,故取名为东杨屯、西杨屯。

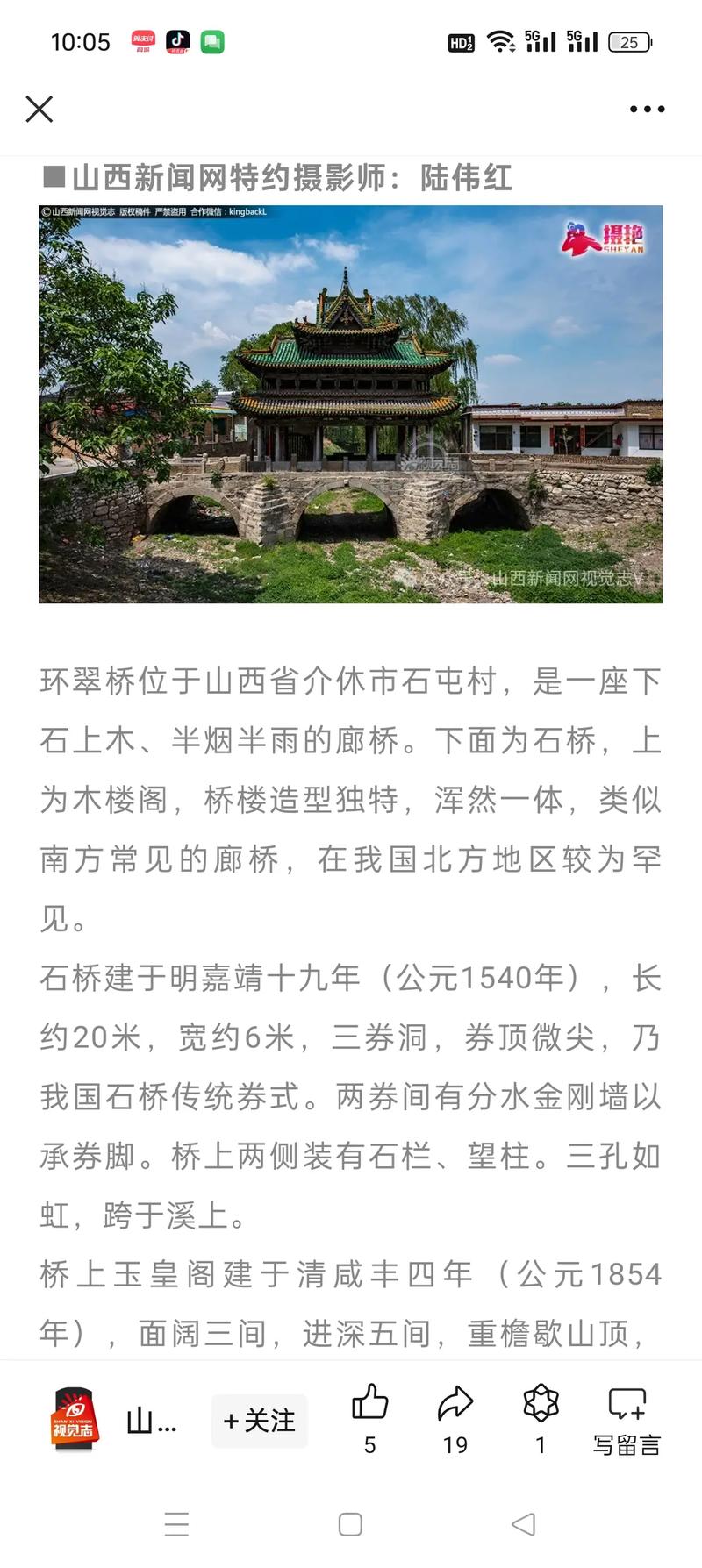

26、石屯

据传旧时称石洞村,后因北魏时曾在此处屯兵,改名为石屯。据乾隆版《介休县志》载:太虚岩在会东南二十里,崇冈有二岩,一如雀粪碎砌,一如水柱胶粘。一名珊瑚,一名水上岩。畔有数石洞。岩前古松一株,形如张盖,狐歧之胜水绕焉。

27、韩屯

即古称板桥城、韩板城。据《山西历史地名录》:板桥城在介休西北十八里。《郡国志》:刘渊击刘琨于此,其城阻水,以板桥为渡,又称韩板村。

28、邬城店

据《山西历史地名录》:邬县,春秋时晋邬邑。《左传。昭公二十八年》:晋魏献子为政,分祁之田为七,司马弥牟为邬大夫。

本网站所提供的所有内容仅供参考,不构成任何投资建议或操作依据。股票配资具有较高的风险,投资者在使用杠杆交易时应充分了解相关风险,谨慎决策。本站对因信息使用而导致的任何直接或间接损失不承担任何责任。市场有风险,投资需谨慎。本文链接:http://wwww.juzuxun.com/html/peizichaogurumen/1372.html