炒股配资开户:收到银行拒贷通知时,这样的困惑与失落恐怕很多人感同身受。诚然,良好的征信记录是贷款成功的基石,但它绝非万能通行证。

“高危行业”的限制:某些受政策调控、周期性波动大或风险较高的行业(如部分建筑业、娱乐业、P2P相关行业等),银行可能会收紧信贷政策,即使个人征信良好,也可能因行业属性被“连坐”。

职业稳定性要求:频繁跳槽或工作年限过短,可能让银行担忧你工作的持续性和还款来源的可靠性。

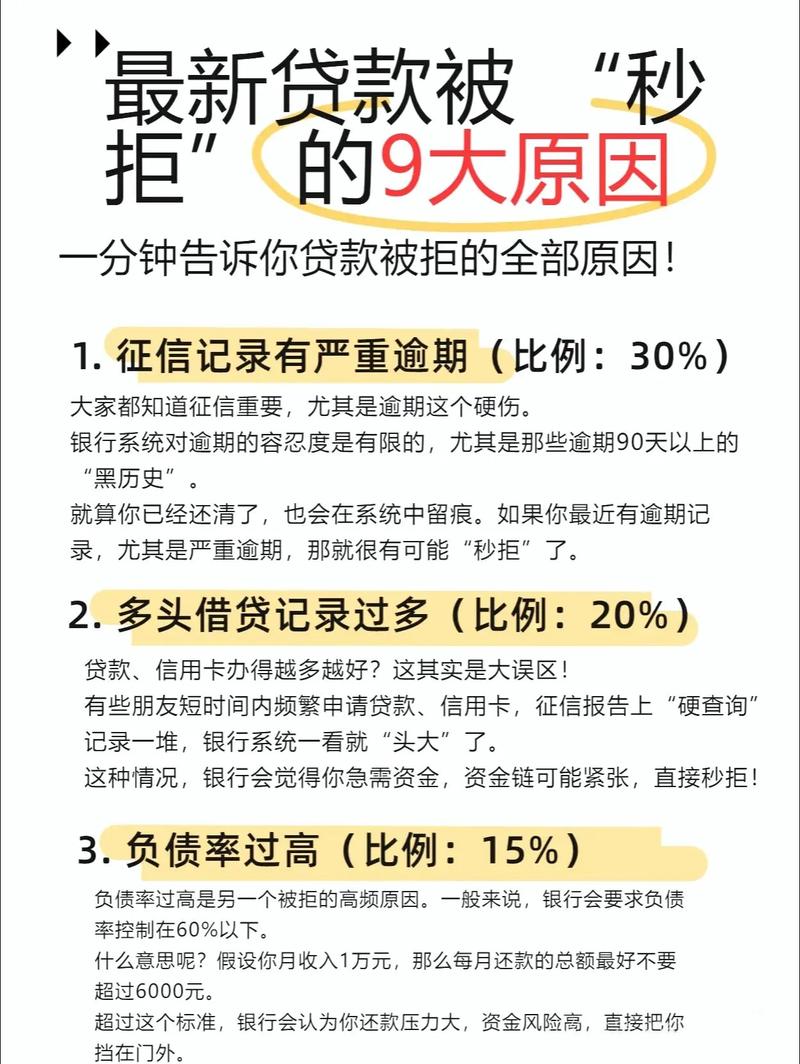

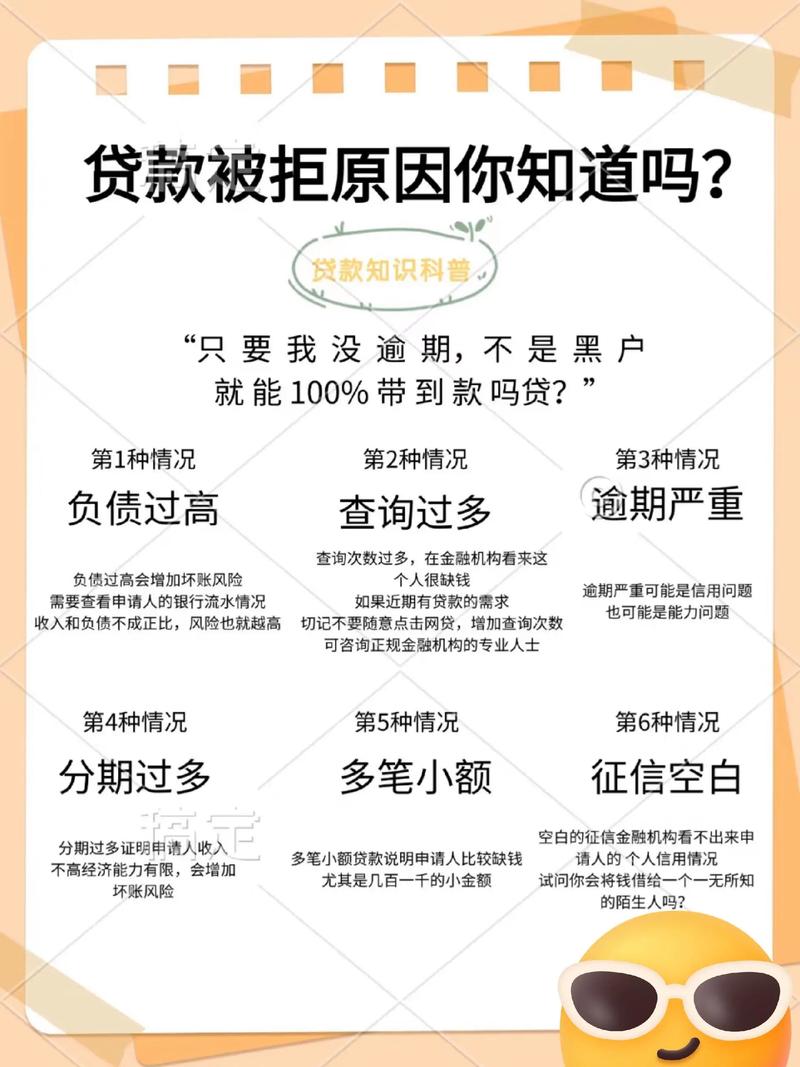

3. 负债水平的“警戒线”:

“隐形负债”的陷阱:征信报告主要反映银行体系内的负债(贷款、信用卡)。如果你有为他人担保(尤其是连带责任担保)、有较大额度的网络借贷、或有未计入征信的私人借款,这些“隐形负债”会显著增加你的实际债务负担,银行通过深入调查或要求你主动申报时发现,就可能成为拒贷理由。

信用卡“刷爆”的信号:名下多张信用卡长期处于高额度使用状态(如利用率超过80%),即使按时还款,也可能被银行解读为资金紧张,依赖信用卡周转,财务风险较高。

4. 申请资料的真实性与完整性:

“信息矛盾”的疑点:申请表填写的信息(如收入、工作单位、职位)与提供的证明材料(银行流水、社保公积金记录、劳动合同)不一致,或与征信报告记录有出入,会引发银行对资料真实性的严重质疑。

“材料缺失”的阻碍:未能按要求提供完整的辅助证明材料(如房产证、完税证明、经营证明等),银行无法全面验证你的资质,只能选择保守拒批。

5. 贷款产品本身的“适配墙”:

“条件不符”的错配:这是最核心的原因之一。每家银行、甚至同一银行的不同贷款产品,都有其特定的目标客群和准入条件。例如:

某产品明确要求申请人必须为公务员或世界500强企业员工。

某经营贷要求企业注册满2年且年流水达到特定标准。

某消费贷可能对申请人年龄(如要求25-55周岁)或工作地点有严格限制。

你的基本情况(职业、收入、贷款用途、抵押物情况)未能精准匹配该产品的“硬性门槛”或“隐形偏好”。

二、 破局之道:精准匹配,提升“贷款资质力”,遭遇因“资质不符”导致的拒贷并非终点,而是优化策略的起点:

1. 精准“对号入座”:

深入研究产品:申请前务必仔细阅读产品的详细说明,重点关注“申请条件”、“适用人群”部分。不要只看利率和额度。

咨询专业人士: 咨询银行客户经理或靠谱的贷款顾问,清晰告知你的具体情况(职业、收入、负债、贷款用途等),让他们推荐与你资质最匹配的产品。不同银行的政策松紧差异很大。

2. 主动“优化资质”:

降低负债率:提前结清部分小额贷款、降低信用卡使用额度。为他人担保需谨慎评估风险,必要时可协商解除。

养好银行流水:保持主要结算账户流水稳定、连续,避免即进即出的大额快进快出。

巩固工作稳定性:如果计划申请贷款,短期内尽量避免跳槽。

准备充分材料:确保所有申请材料真实、完整、清晰,提前准备好可能需要的辅助证明(税单、资产证明等)。

3. 拓宽“申请渠道”:

尝试多家银行:不要因一家拒贷而气馁。A银行不批,不代表B、C银行也不符合。不同银行的风险偏好和产品定位不同。

考虑差异化产品:如果普通信用贷被拒,可评估自身是否有房产(抵押贷)、是否缴纳高额公积金(公积金信用贷)、是否持有该行高等级理财或存款(成为优质客户)等,转向这些对特定资质更友好的产品。

4. 寻求“专业解读”:

如果对拒贷原因不明,可尝试联系银行客服或信贷部门,询问具体原因(有时银行会提供模糊方向,如“综合评分不足”)。更高效的做法是寻求专业助贷机构的帮助。这些机构深谙不同银行贷款产品的“隐形门槛”与风控偏好,能够:

> 1. 精准定位拒贷症结:根据你的具体资质(收入、负债、职业、征信细节等)分析银行未明说的深层原因,远超“综合评分不足”的模糊提示。

> 2. 匹配最优产品方案:凭借对市场上众多银行及非银机构贷款产品的实时掌握,为你筛选出资质高度匹配、通过率更高的贷款选项,避免盲目申请再次被拒。

> 3. 优化申请策略与材料:指导你如何合理降低负债、优化流水呈现、完善申请材料,甚至包装贷款用途(在合规前提下),显著提升你的“综合评分”和银行印象分。

> 4. 对接专属渠道资源:部分机构与银行有深度合作,能为你对接更合适的客户经理或内部申请通道,增加审批成功率。

>专业助贷机构的介入,能为你提供针对性极强的改进方案,将“资质不符”的劣势转化为成功获贷的优势。

本网站所提供的所有内容仅供参考,不构成任何投资建议或操作依据。股票配资具有较高的风险,投资者在使用杠杆交易时应充分了解相关风险,谨慎决策。本站对因信息使用而导致的任何直接或间接损失不承担任何责任。市场有风险,投资需谨慎。本文链接:http://juzuxun.com/html/chaogupeizikaihu/706.html